空気やガスの流れ(風速)を正確に測定するために使われる「熱式風速計」。

この記事では、その仕組み・構造・使われる場面・電子ブロック図まで、初心者でも理解できるようにやさしく解説します。

目次

熱式風速計の基本原理|冷え方で流速がわかる

熱式風速計は、「加熱したセンサが、どれだけ空気で冷やされるか」を測ることで、流れる速さを計算します。

🔧 原理の流れ:

- 細いヒーター(ワイヤーやフィルム)を電気で加熱する

- 空気がそのヒーターに当たって流れると、熱が奪われてヒーターが冷える

- ヒーターの温度変化(≒抵抗変化)を測る

- どれだけ冷えたか → 流速(m/s)に換算

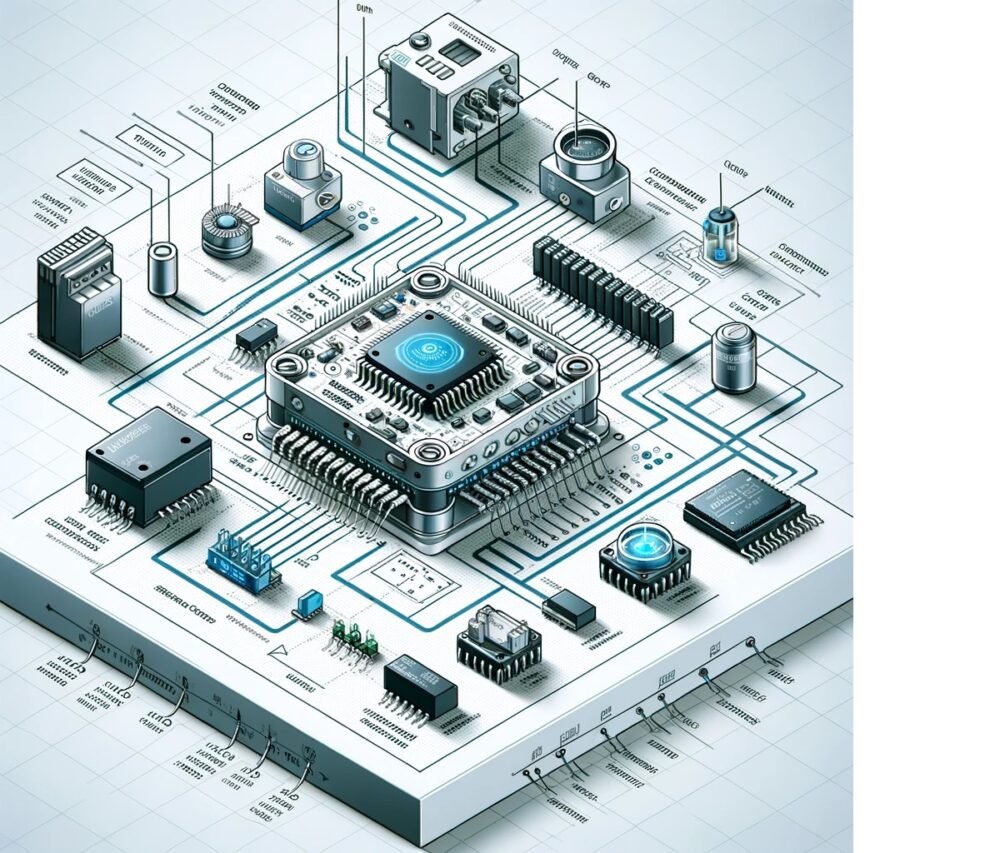

構造・ブロック図で見る熱式風速計の仕組み

🧱 典型的な構成ブロック:

- ヒーター(加熱素子):抵抗線やサーミスタなど

- 温度センサ(RTDやサーミスタ):ヒーターと一体/別体

- 電流制御回路(FET+DAC):ヒーター電流を安定制御

- ADC+MCU:温度変化を読み取り、演算ロジックで流速に換算

- 温度補償用RTD:外気温に影響されないよう補正処理

※回路図やMCU構成が必要な場合は、別記事で紹介します。

どこで使われているの?主な用途例

| 分野 | 具体例 |

|---|---|

| 空調・換気 | ダクト内の風量監視、換気制御 |

| 自動車 | 吸気センサ、HVAC制御 |

| 医療・分析装置 | 呼吸モニタ、クリーンルーム内の流れ管理 |

| ドローン・ロボット | 空中での風の影響検知 |

メリット・デメリットまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 小型・応答性が高い | 気体の種類や温度に影響されやすい |

| コストが安い | 風向きに敏感な場合がある(非対称) |

| ノーメカで静か | 高速風にはやや弱い構造も |

よくある質問(FAQ)

Q. 風速センサと流量センサの違いは?

→ 風速センサは「スピード(m/s)」を測る。流量センサは「量(L/minやsccm)」を測る。

Q. 気体の種類によって精度は変わる?

→ はい。熱伝導率が違うので、ガスごとに校正が必要な場合があります。

[quads id=2]

まとめ|熱式風速計は「空気の冷まし方」で流れを読むスマートセンサ

熱式風速計は空気による冷却量を利用した高感度なセンサです。

HVAC・医療機器・車載など幅広く活用されており、熱×センサ×MCUの技術が詰まっています。

コメント