電子回路やプリント基板(PCB)設計の分野でよく登場する用語「ベタグランド(ベタGND)」。この言葉を初めて聞いた方や、聞いたことはあるけど意味が曖昧な方に向けて、本記事ではベタグランドの基礎から実践的な設計ポイントまで解説します。

ベタグランド(ベタGND)とは?

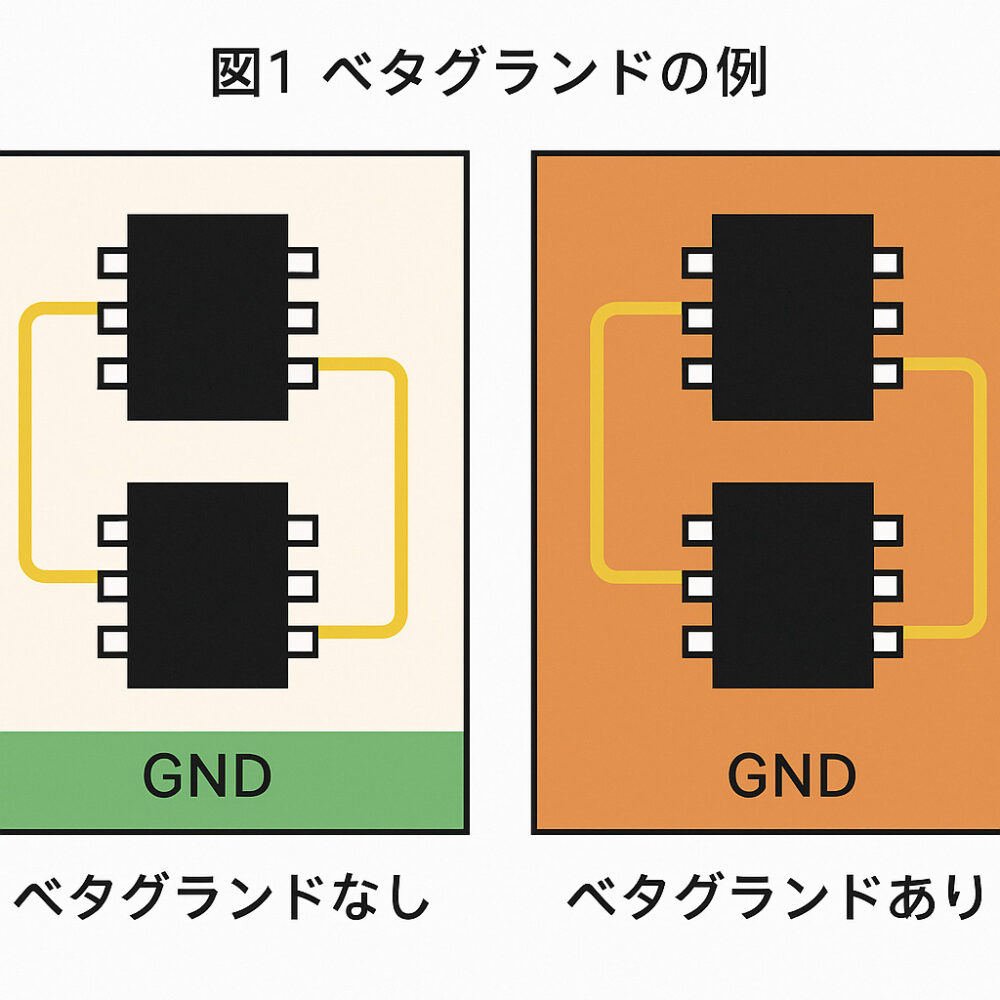

ベタグランド(英語:Ground Plane または Copper Pour GND)とは、基板上にGND(グラウンド)として広い面積の銅箔を塗りつぶすように配置した部分を指します。

回路図では1本のラインで描かれるGNDですが、基板上では面(プレーン)として確保することで、以下のような電気的・ノイズ的メリットを得られます。

なぜベタグランドが重要なのか?

- インピーダンスの低減:広い面積のGNDにより、信号のリターンパス(帰り道)が短くなり、ノイズに強くなる。

- 電源安定化:GNDの電位が安定し、ICやセンサの動作が安定する。

- EMC対策(ノイズ抑制):高周波信号の放射ノイズを抑える効果がある。

ベタグランドの設計方法(例付き)

多くの基板CADソフト(例:KiCad、Altium、EAGLEなど)では、「GNDネットを選んでポア(pour)処理」を行うことでベタグランドを生成できます。

例:2層基板でのベタグランドの使い方

- 表面(Top Layer)に部品と信号線を配置

- 裏面(Bottom Layer)全体をGNDプレーンとしてベタグランド化

- スルーホール(via)を使って複数のGNDポイントをつなぐ

これにより、どのICからもGNDが近くなり、安定した信号と電源供給が可能になります。

設計時の注意点

ベタグランドは万能ではありません。設計時には以下の点に注意しましょう。

- 分断されたGNDプレーンに注意:スルーホールや配線の影響でGNDが途切れると、ノイズの原因になります。

- GNDループを避ける:不要なループ構造は高周波ノイズの温床になります。

- 高周波ラインのリターンパス:GNDプレーンを分断せず、信号の真下に連続したGNDを確保する。

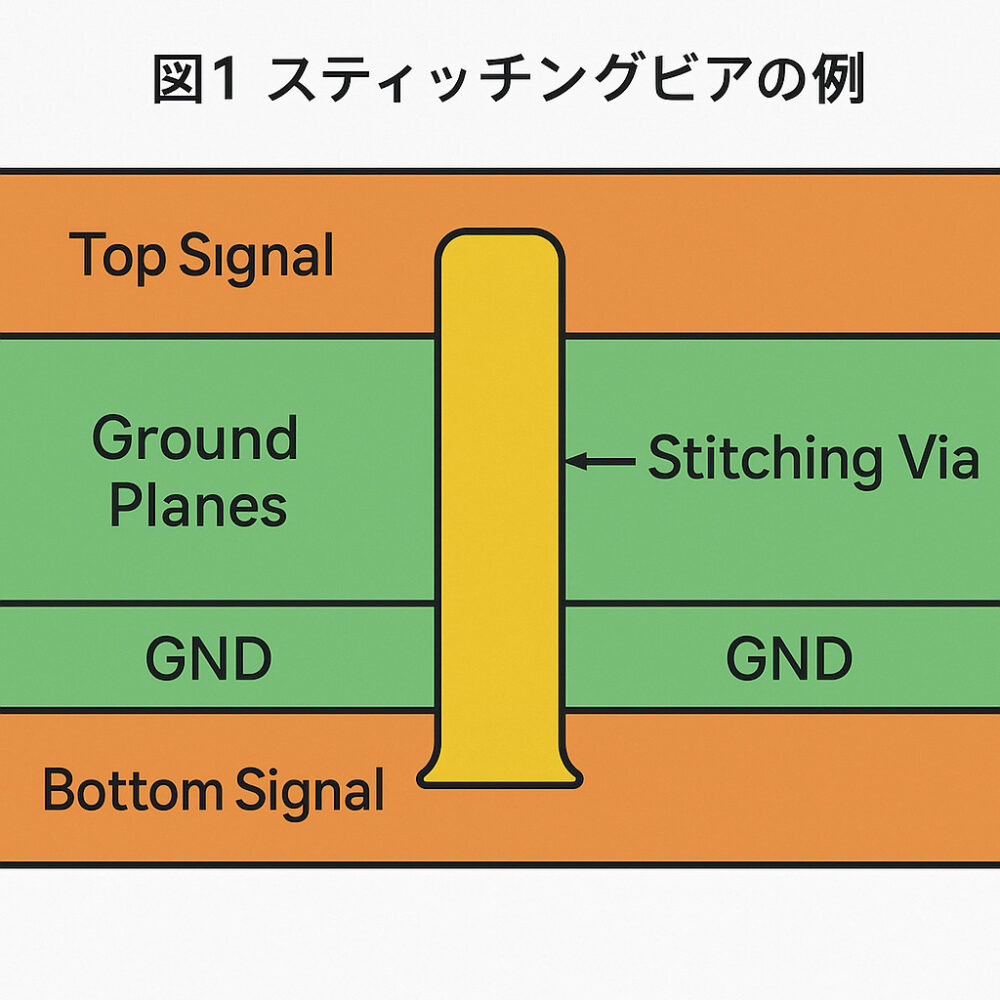

ベタグランドとスティッチングビアの関係

ベタグランドを多層基板で活用する場合、スティッチングビア(GND間を接続するビア)を適切に配置することで、より均一なGND電位が保たれます。これはEMC対策や高周波対応でも非常に重要です。

-

スティッチングビア(Stitching Via):

上下の信号層(Top Signal/Bottom Signal)を貫通して、中間層のGNDプレーン同士を電気的に接続しています。これは高周波信号のリターンパスを短くし、EMC対策やGND電位の安定化に効果的です。 -

GND層の連続性:

図中で「Ground Planes」「GND」が左右に広がっており、スティッチングビアによって左右のGNDが連続的につながっている構造が明示されています。 -

断面構造:

基板の多層構造をシンプルに3層(Top Signal/GND層/Bottom Signal)で表現しており、視覚的にも非常にわかりやすいです。

「スティッチング(Stitching)」とは、英語で「縫う・つなぎ合わせる」という意味です。電子回路やプリント基板(PCB)の設計においては、複数のGNDプレーン(グランド面)をビア(Via)で接続して一体化することを指します。

✅ スティッチングとは?

電子回路分野での意味:

スティッチングとは、基板内の異なる場所や層にあるGNDを、小さな穴(ビア)を通して電気的につなぐ処理。

この目的で挿入されるビアを スティッチングビア(Stitching Via) と呼びます。

✅ なぜ「縫う」のか?

-

GNDプレーンが複数の層やエリアに分かれていると、電気的に”つながっているつもり”でも実は分断されていることがあります。

-

そこで、ビアを多数打つことで「点と点」を「面として連続」させるようにつなぐ。

-

これがちょうど「布と布を糸で縫い合わせる」ようなイメージなので、「Stitching(縫う)」と呼ばれます。

✅ スティッチングの主な効果

| 効果 | 説明 |

|---|---|

| EMI・EMC対策 | 高周波ノイズの放射や侵入を抑える。GNDを均一化し、リターンパスを短くする。 |

| 信号の安定化 | 特に高速信号ラインの直下に連続GNDを配置し、反射やクロストークを防ぐ。 |

| 電源安定化 | GND電位が均一になることで、ICや電源回路がより安定に動作。 |

[quads id=2]

まとめ

ベタグランドは、電子回路の安定動作とノイズ対策に欠かせないテクニックです。まずは「GNDプレーンを広く確保する」という基本を押さえ、設計時の注意点にも気をつけて活用。

より高周波な設計やEMC試験を意識する場合には、GNDの連続性とビア配置の最適化も重要な検討ポイントとなります。

コメント